产品中心

为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?为什么LCD屏无法显示纯正的“黑”?明明对着教程把暗部拉到最低,想还原深夜路灯下的深黑街道,可屏幕上的天空还是泛着一层洗不掉的灰;

反观朋友的手机,同样的照片,暗部能黑得干净,连路面砖缝的阴影细节都清晰。

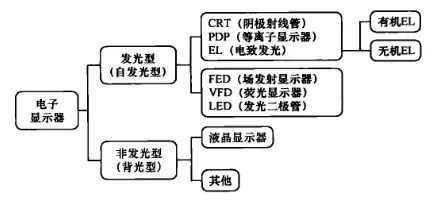

要搞懂这事,得先从显示技术的 “祖孙三代” 说起 —— 毕竟每一代屏幕的诞生,都是在解决上一代的麻烦后,又留下了自己的新问题。

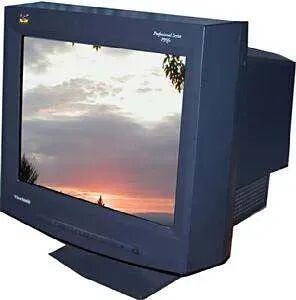

人类对 “把图像投到平面上” 的执念,早在 19 世纪就开始了。1800 年代,英国物理学家威廉・克鲁克斯发明了阴极射线管(CRT),这东西像个 “密封的玻璃炮管”,为后来的显示技术埋下伏笔;1897 年,德国物理学家 K.F. 布劳恩用 CRT 做成了示波器,第一次让电信号变成了可见的光斑,显示技术才算真正 “破土而出”。

阴极射线 年代,集成电路和个人计算机像 “催化剂” 一样,让显示设备从 “笨重的实验装置” 变成 “家家户户能用的东西”——CRT 显示器开始普及,它的核心是 “电子枪 + 荧光粉”:电子枪像精准的 “喷漆枪”,射出的电子束经偏转线圈控制方向,穿过荫罩,轰击屏幕内侧的红绿蓝荧光粉,撞出光来形成图像。但 CRT 太沉了,21 寸的显示器能有十几斤,人类开始找更轻便的方案。

真正把显示器从 “大铁块” 变成 “薄卡片” 的,是液晶显示器(LCD)。液晶最绝的本事就是 “薄” 和 “平”,像把果冻压成了透明薄片,最早只用来显示电子计算器上的数字(你小时候玩的计算器屏幕,就是最原始的 LCD)。

后来随着技术改进,LCD 开始 “开疆拓土”:先钻进家电的显示屏(比如微波炉、空调的控制面板),再取代电脑的 CRT 显示器,甚至打开了 CRT 永远进不去的笔记本电脑市场 —— 有了 LCD,笔记本才能做得像书本一样薄,揣进包里就走。再后来,手机、PDA、数码相机的小屏幕,也全靠 LCD 撑场面;最后连电视都换成了 LCD,彻底把 “大电视” 送进了废品站。

可以说,LCD 作为第二代显示器,最大的贡献就是让 “轻薄平板显示器” 从不可能变成了日常。

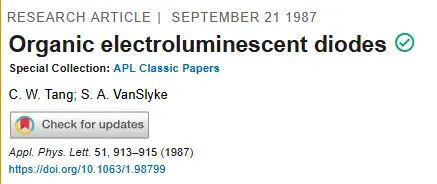

其实早在 1947 年,罗彻斯特大学的美籍华裔教授邓青云就在实验室里偶然发现了有机材料发光的现象,第一次摸到了 OLED 的 “门把手”;直到 1987 年,他和 Steven Van Slyke 用超薄膜技术做出了双层有机电致发光器件,同年 Eastman Kodak 公司的 Ching W.Tang 和 Steven Van Slyke 发表了 OLED 基本结构的论文,这篇被称为 “第一篇 OLED 论文” 的研究,才算正式把 OLED 从 “实验室好奇” 变成 “可落地的技术”。

此后 OLED 的发展像 “开了加速器”:1990 年,Burroughes 等人用共轭高分子 PPV 做发光层,让 OLED 从 “小分子” 走向 “高分子”;1993 年,N.C.Greenhaml 团队在两层聚合物中间加了载流子注入层,像给 “电流搭了座桥”,让发光效率翻了几十倍;2000 年,Kristiaan Neyts 等人在电极间加了反射层(DBR),进一步 “锁住光”,效率又上了一个台阶;2005 年,三星推出 40 英寸 OLED 电视,把 “小屏幕的蜡烛” 做成了 “大屏的灯墙”,正式开启 OLED 大屏时代。后来昆山维信诺、黄维扬团队等不断优化寿命和成本,OLED 才真正走进我们的手机、导航仪,变成 “口袋里的显示神器”。

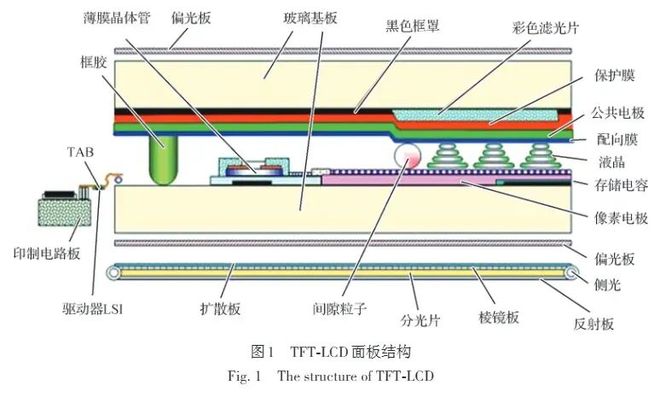

→ 上层玻璃基板(贴着彩色滤光片,“染色滤镜”)→ 偏振片(“方向筛子”)。

其中 TFT 是关键:它像每个像素的 “专属控制器”,通过改变电压,控制液晶分子的扭转角度 —— 这就是 “窗帘开合” 的动力。

LCD 能做到轻薄,靠的是 “借光显示”,但这也让它永远绕不开 “漏光” 的死穴 —— 更关键的是,它的发光思路从根上就和 OLED 拧着来,这才是它 “做不出纯黑、对比度低” 的核心原因。

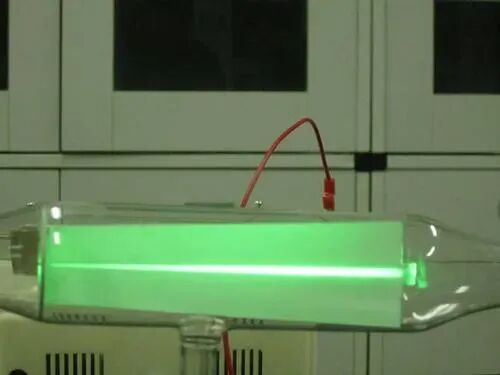

在所有电视用的显示屏里,LCD 是独一份的 “透过型选手”—— 它自己发不出任何光,全靠背后的 “路灯”(早期是荧光灯,现在多是 LED 背光)帮忙。就像你想在暗屋里看书,必须开台灯照书页,LCD 的 “书页”(液晶层)本身不亮,全靠 “台灯”(背光)的光透过来才能显影。

这种 “靠别人发光” 的体质,直接导致了一个问题:想让 LCD 像 OLED 那样 “局部飙亮度”,根本做不到。

OLED 的每个像素是 “独立蜡烛”,想让哪根蜡烛特别亮,直接多给它点 “燃料”(电流)就行;但 LCD 的 “路灯” 是整体亮的,亮度一旦调好就固定了 —— 你没法让客厅的路灯只照沙发那一块,还把亮度调到最高,其他地方不照。

LCD 显示画面的逻辑,本质是 “减法”:背光板发出满功率的光(相当于路灯开到最亮),然后靠液晶分子的 “窗帘” 来 “减光”—— 想显示灰色,就把窗帘拉一半,漏一半光;想显示黑色,就把窗帘全拉上,尽量挡住光。

但问题来了:“路灯” 亮度固定,想让画面暗一点,只能靠 “拉窗帘”,可窗帘永远拉不严(液晶分子扭转不到 90°);更麻烦的是,要是为了让亮部更清晰,把 “路灯” 调得更亮,那 “窗帘” 没拉严的地方(本想显示黑色或暗部),漏进来的光就更多,直接变成灰蒙蒙的 “泛白”。

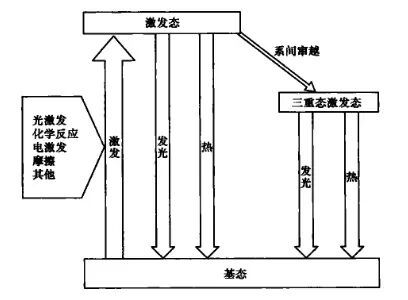

OLED和显像管电视机等都是自发光型,通过电流在闪耀部分和发光部分急剧流过,或者说是电压急剧上升。无论多高的闪耀度,都可以投入相应的电流,得到相应的亮度。也就是说,可以实现无论多高的最高瞬间亮度。这是显像管、等离子显示(PDP)、OLED等自发光型显示屏的特性。

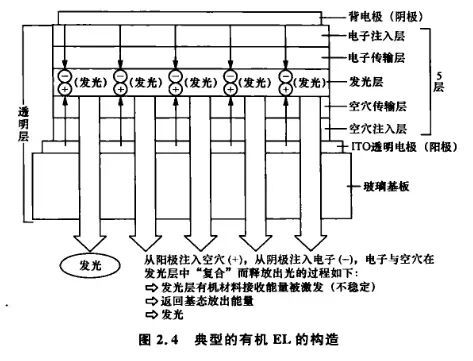

中间还加了电子阻挡层(EBL)和空穴阻挡层(HBL),像 “检票员” 一样防止载流子跑错层,让电子和空穴乖乖在发光层相遇。

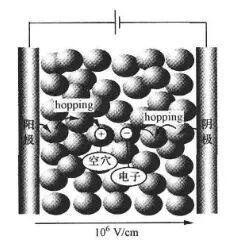

阳极、阴极两电极施加直流电压后,阳极侧的空穴与阴极侧的电子,将分别从电极注入有机膜内部。

从化学视角分析,这一过程伴随明确的氧化还原反应:有机分子在与阳极接触的界面发生氧化反应(即失去电子),而在与阴极接触的界面则发生还原反应(即获得电子)。

此后,被注入有机膜的电子、空穴等电荷,会以分子间 “跳跃” 的运动形式,朝着对面的电极方向移动。

OLED的核心是“发光层”采用有机物质,通过向有机材料通入电流实现发光,而发光层之外的电极等部件则使用铝这类无机材料。但有机层(发光层)与铝之间的界面结合性极差,就像水与油、人的肌肤与岩石强行结合一样难以相容。

为解决这一相容性差的问题,研究者在中间加入“缓冲”层,这也正是OLED采用多层结构的核心优点。

具体来看,阳极侧使用名为ITO的透明电极,在阳极与空穴传输层之间会插入作为缓冲的空穴注入层;阴极侧(不透明)同样使用铝等金属,因此也需要在电子传输层与发光层之间插入电子注入层。

各层的作用不仅在于提高层与层之间的结合性,例如使用适合电子传输的材料能加速电子移动速度,使用电子注入性好的材料可提升电子注入效率。

对显示技术的追求,本质是在 “解决上一代问题” 和 “突破新物理限制” 之间反复博弈:

CRT 解决了 “把电信号变成图像” 的问题,却栽在 “大、重、费电” 的物理结构上;

“显示技术的演进,就是用新材料突破旧物理限制的过程”。未来的 Micro LED 技术,有望结合 LCD 的耐用性与 OLED 的纯黑性 —— 它把 “小蜡烛” 换成了 “微米级 LED 芯片”,既没有有机材料的衰减问题,又能独立开关实现纯黑,但目前仍需突破 “巨量转移” 的难题(要把几百万颗微米级芯片精准贴在屏幕上)。

这恰是科技最迷人的地方:物理规律像一道无形的墙,而人类总能找到新的材料、新的结构,在墙上开一扇新的窗。

[1]城户淳二.有机电致发光——从材料到器件[M].北京:北京大学出版社,2015.[2]林思媛,吴一全.基于视觉的液晶屏/OLED屏缺陷检测方法综述[J].中国图象图形学报,2024,29(05):1321-1345.

[3]邓青云.OLED 的发明过程与产业发展. 手机报在线]众里寻他千百度,OLED 发光材料新突破. 澎湃新闻,2020.

[6]刘恩科,朱秉升,罗晋生,等.半导体物理学:第7版[M].北京:电子工业出版社,2013.

[7]毛学军,沙祥.液晶显示技术[M].北京:电子工业出版社,2014.

[9]高鸿锦,董友梅,等.新型显示技术:上册[M].北京:北京邮电大学出版社,2014.

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

对话一加中国区总裁李杰:怎么跟OPPO打差异化,如何搞定爱玩游戏的年轻人?

一男子恋爱1个月后喜当爹,摆20桌满月酒后才知娃非亲生!领结婚证时傻眼,连女友都是已婚

湖南通报!原厅长雷绍业,插手医院药品配送、超高端CT采购,伙同胞弟非法收受巨额财物

华为Mate80再次被确认:全系3D人脸,配置也大升级,11月见线元,AMD Radeon AI PRO R9700显卡全网开售

领跑珠城20万+成交!凯旋新世界,凭何成为全球资本青睐的“恒稳资产”?

友情链接: